Nachteilsausgleich-Berechnung: Wie viel Zeit brauche ich?

Wie funktioniert die Berechnung?

Geben Sie Ihre Situation ein, um eine Empfehlung für die erforderliche Schreibzeitverlängerung zu erhalten. Der Algorithmus berücksichtigt typische Fälle aus der Praxis und die empfohlenen Maßnahmen aus deutschen Hochschulen.

Wichtig: Die berechnete Zeit ist eine Empfehlung. Die endgültige Entscheidung trifft immer der Prüfungsausschuss Ihrer Hochschule oder Schule.

Viele Schüler*innen und Studierende in Deutschland kämpfen täglich mit Hindernissen, die ihre Lern‑ und Prüfungsleistungen beeinträchtigen. Der Nachteilsausgleich ist ein gesetzlich verankerter Ausgleich, der Benachteiligungen wegen Behinderung, chronischer Erkrankungen oder familiärer Verpflichtungen kompensiert. Er soll Chancengleichheit schaffen, ohne die eigentliche Anspruchshöhe zu senken. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du den Antrag richtig stellst, welche konkreten Maßnahmen häufig genutzt werden und worauf Hochschulen und Schulen bei der Umsetzung achten müssen.

Rechtlicher Rahmen - Was erlaubt das Gesetz?

Der zentrale Rechtsgrund liegt im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, § 2 Abs. 1) definiert Behinderung als langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung, die die Teilhabe an der Gesellschaft länger als sechs Monate einschränkt. Die UN‑Behindertenrechtskonvention (UN‑BRK), seit 2009 in deutsches Recht integriert, verpflichtet den Staat, barrierefreie Bildungsangebote zu schaffen. Auf Bundesebene sorgt Artikel 3 des Grundgesetzes für ein generelles Benachteiligungsverbot. All diese Normen bilden die Basis für den Nachteilsausgleich an Schulen und Hochschulen.

Wer hat Anspruch?

Anspruch besteht für:

- schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler

- Studierende mit anerkannter Behinderung oder chronischer Erkrankung (z. B. ADHS, Depression, Arthrose)

- Personen mit temporären, aber langanhaltenden Beeinträchtigungen (z. B. nach einer Operation)

- Student*innen mit intensiven familiären Pflegeaufgaben

Die Bewertung erfolgt immer einzelfallbezogen. Eine reine Diagnose reicht nicht - du musst nachweisen, dass die Beeinträchtigung konkrete Lern‑ oder Prüfungssituationen erschwert.

Der Antrag - Schritt für Schritt

- Frühzeitige Beratung: Nimm Kontakt zur Kontakt‑ und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung (KIS) deiner Hochschule auf. Laut einer Studie der Universität Hamburg führen 70 % erfolgreicher Anträge erst nach persönlicher Beratung.

- Formular ausfüllen: Viele Hochschulen bieten ein Online‑Formular (z. B. an der TU Berlin). Achte darauf, alle geforderten Felder zu füllen.

- Attest einreichen: Das ärztliche Attest darf nicht älter als sechs Monate sein und muss die konkrete Auswirkung auf die Prüfungs‑/Lernsituation beschreiben (z. B. „Aufgrund von Arthrose in den Händen wird eine Schreibzeitverlängerung von 25 % benötigt“).

- Nachweis der konkreten Prüfungserschwernis: Ergänze, welche Prüfungsform (Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung) betroffen ist und welche Maßnahme du beantragst.

- Frist einhalten: In der Regel mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin, manchmal sogar früher bei Semesterbeginn.

- Rückmeldung abwarten: Der Prüfungsausschuss entscheidet. Bei Ablehnung hast du das Recht, innerhalb von zwei Wochen Widerspruch einzulegen.

Ein häufiges Stolperstein ist das fehlende Detail im Attest - ohne klare Bezugnahme auf die Lern‑/Prüfungssituation werden Anträge zu etwa 35 % abgelehnt (Statistik FAU Erlangen‑Nürnberg, 2023).

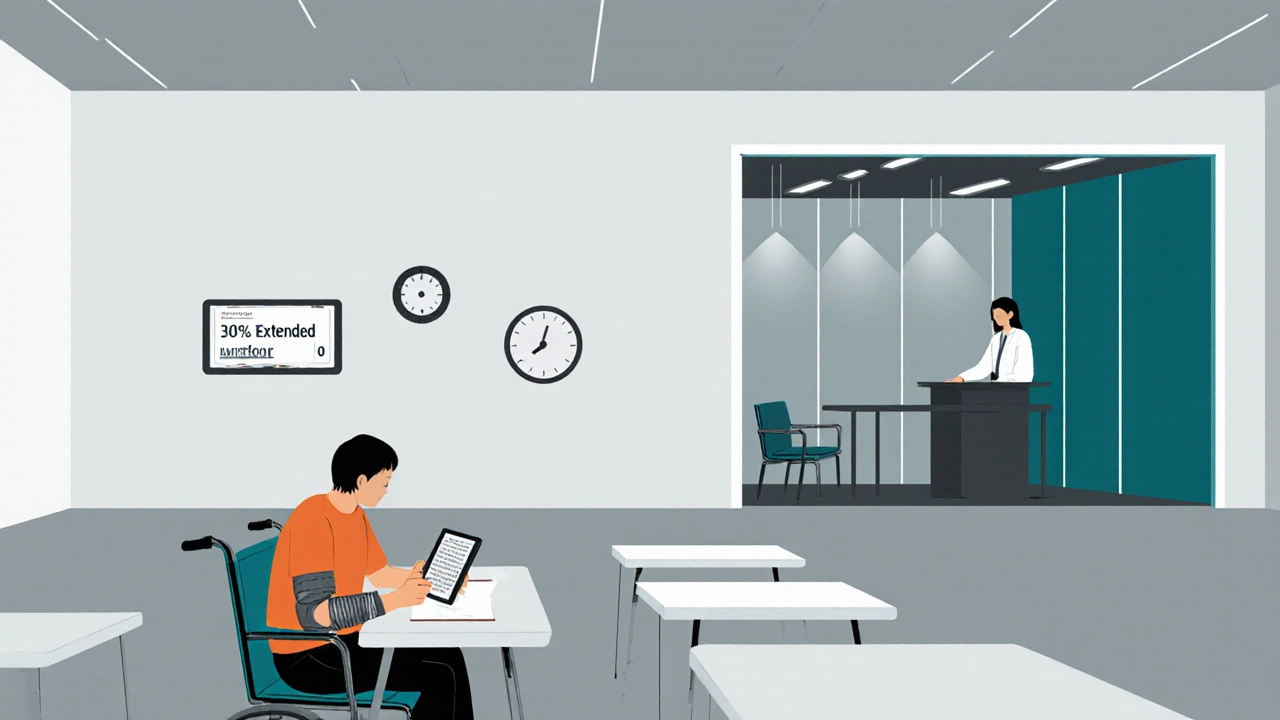

Übliche Nachteilsausgleiche und ihre Wirkung

| Maßnahme | Beispielhafte Anwendung | Nutzen (Studien) |

|---|---|---|

| Schreibzeitverlängerung | +20 % bis +30 % bei Klausuren | 68 % der Antragsteller nutzen diese Option; erhöht Bestehensquote um ca. 12 % |

| Separater Prüfungsraum | Ruhiger Raum bei Lärm‑ oder Lichtempfindlichkeit | Verbessert Konzentration, reduziert Stress |

| Technische Hilfsmittel | Screenreader, Spracherkennungssoftware | Ermöglicht Teilhabe von sehbehinderten Studierenden |

| Flexible Abgabetermine | Verlängerung von Hausarbeitsfristen um 1‑2 Wochen | Weniger Druck bei chronischen Erkrankungen |

| Alternative Prüfungsformen | mündliche statt schriftliche Prüfung | Passend für Studierende mit Schreibschwierigkeiten |

Die Studie des Deutschen Studentenwerks (2022) zeigt, dass 12,5 % aller Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung bereits mindestens eine dieser Maßnahmen erhalten - die tatsächliche Nutzung liegt wahrscheinlich höher, weil viele nicht über das Angebot informiert sind.

Unterschiede zwischen Schule und Hochschule

In Schulen wird der Nachteilsausgleich meist über das Schulaufsichtsrecht (AO‑SF) gesteuert. Lehrkräfte entscheiden häufig in Zusammenarbeit mit der Versorgungs‑/Förderstelle. Die Fristen sind meist fix (z. B. vier Wochen vor Prüfung) und die Maßnahmen sind stärker standardisiert.

Hochschulen dagegen arbeiten dezentral: Jeder Fachbereich oder Prüfungsausschuss prüft die Unterlagen individuell. Das führt zu mehr Flexibilität, aber auch zu weniger Transparenz. An manchen Unis (z. B. HWR Berlin) gibt es flexible Fristen, während andere (z. B. Max‑Planck‑Gymnasium) klare Vorgaben haben.

Ein wichtiges Ergebnis der Bertelsmann‑Stiftung (2022): 87 % der befragten Behindertenbeauftragten schätzen die Individualisierung, doch 63 % der Studierenden empfinden das System als zu unübersichtlich.

Häufige Stolpersteine und wie du sie vermeidest

- Unvollständige Unterlagen: Nutze Checklisten deiner KIS, um alle Dokumente bereitzustellen.

- Zu allgemein formuliertes Attest: Bitte die Ärztin/den Arzt explizit um eine Formulierung, die den Zusammenhang zur Prüfungsleistung erklärt.

- Späte Antragstellung: Plane mindestens zwei Monate vor Semesterbeginn ein.

- Fehlende Kommunikation: Dokumentiere jede E‑Mail, jede Sitzungsbestätigung - das hilft beim eventuellen Widerspruch.

- Unklare Wunschmaßnahme: Formuliere klar, welche konkrete Anpassung du brauchst (z. B. „30 % mehr Schreibzeit wegen Arthritis“).

Studierende, die diese Tipps befolgen, erhöhen ihre Annahmequote um bis zu 20 % (Erfahrungsberichte aus dem Forum „Studi‑Lexikon“).

Ausblick: Was 2025 und darüber hinaus erwartet

Die Hochschulrektorenkonferenz hat 2023 beschlossen, einen bundesweiten Standardkatalog für Nachteilsausgleiche bis 2025 einzuführen. Ziel ist, die derzeitige Uneinheitlichkeit zu reduzieren und klare Vorgaben für alle Hochschulen zu schaffen. Zusätzlich plant die Bundesregierung, bis 2026 sämtliche Prüfungsmodalitäten digital barrierefrei zu machen - das schließt Pflicht-zu‑Screenreader‑kompatible Lernplattformen ein.

In Schulen zeigt die aktuelle Studie des Deutschen Philologenverbands (2023), dass nur 38 % der Lehrkräfte sich ausreichend geschult fühlen. Hier werden in den nächsten Jahren vermehrt Fortbildungsprogramme nötig sein, um die Kluft zwischen gesetzlicher Vorgabe und Praxis zu schließen.

Wesentliche Punkte

- Nachteilsausgleich ist ein gesetzlicher Anspruch, kein Sonderrecht.

- Frühzeitige Beratung und ein detailliertes Attest sind entscheidend.

- Häufigste Maßnahmen: Schreibzeitverlängerung, separater Prüfungsraum, technische Hilfsmittel.

- Schule und Hochschule unterscheiden sich in Formalien, aber das Ziel bleibt Chancengleichheit.

- Der Standardkatalog 2025 soll Transparenz schaffen - jetzt schon gut vorbereitet sein.

Häufig gestellte Fragen

Wie früh muss ich den Antrag auf Nachteilsausgleich stellen?

Die meisten Hochschulen verlangen mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin. Bei komplexen Fällen (z. B. neue Diagnosen) empfiehlt es sich, bereits zu Semesterbeginn Kontakt zur KIS aufzunehmen.

Welches Attest ist akzeptiert?

Ein ärztliches Attest, das nicht älter als sechs Monate ist und die konkrete Beeinträchtigung in Bezug auf die Prüfungs‑ oder Lernaufgabe beschreibt (z. B. „Durch chronische Migräne wird eine Raum‑ und Beleuchtungsanpassung nötig“).

Kann ich mehrere Maßnahmen kombinieren?

Ja. Viele Studierende erhalten gleichzeitig eine Schreibzeitverlängerung und einen separaten Prüfungsraum. Jede Maßnahme muss jedoch einzeln begründet werden.

Was tun, wenn mein Antrag abgelehnt wird?

Du hast das Recht, innerhalb von zwei Wochen Widerspruch einzulegen. Nutze das Feedback der Hochschule, ergänze fehlende Unterlagen und reiche den Antrag erneut ein.

Gibt es Unterschiede zwischen Bundesländern?

Ja. Während einige Bundesländer klare Vorgaben für Fristen haben, entscheiden andere individuell. Der geplante Standardkatalog 2025 soll diese Unterschiede verringern.

15 Kommentare

Christian Enquiry Agency

Ich frage mich, warum das System immer noch so träge reagiert, obwohl die Gesetze schon seit Jahren klar sind. Es ist nicht nur ein bürokratischer Alptraum, sondern ein echter Dammbruch für Menschen, die ohnehin im Kampf sind. Wenn keiner die Verantwortung übernimmt, bleibt nur die Frage: Wer zahlt den Preis für diese Ignoranz?

Petra Möller

Ey das is sooo übertrieben, echt jetzt!!!

John Boulding

Man muss durchaus anerkennen, dass das Thema Nachteilsausgleich eine tiefgründige Reflexion über gesellschaftliche Gerechtigkeit erfordert und gleichzeitig die administrativen Hürden das Prinzip der Inklusion subtil unterminieren

Peter Rey

Klar, du hast's ja völlig auf den Punkt gebracht, nicht?

Seraina Lellis

Der Nachteilsausgleich ist mehr als nur ein bürokratischer Vorgang; er ist ein Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Jeder Antrag beginnt mit einer intensiven Selbstreflexion darüber, welche konkreten Barrieren im Alltag existieren. Die eigentliche Herausforderung liegt häufig nicht im Formblatt, sondern im persönlichen Gespräch mit den Ansprechpartner*innen. Eine klare und präzise Darstellung der Beeinträchtigung erhöht die Chancen erheblich, weil die Entscheider*innen dann sofort die Notwendigkeit erkennen können. Dabei spielt das Attest eine zentrale Rolle: Es muss nicht nur medizinisch korrekt sein, sondern auch den konkreten Lernkontext beleuchten. Studien zeigen, dass unvollständige Atteste in rund einem Drittel der Fälle abgelehnt werden, was unnötigen Stress erzeugt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Timing: Ein frühzeitiger Antrag gibt allen Beteiligten ausreichend Spielraum für Anpassungen. Wer erst kurz vor der Prüfung einreichen will, riskiert, dass notwendige Räume oder technische Hilfsmittel nicht mehr verfügbar sind. Auch die Kommunikation mit den Dozierenden darf nicht unterschätzt werden – offene Gespräche schaffen Transparenz und Akzeptanz. Neben Schreibzeitverlängerungen können alternative Prüfungsformen, wie mündliche Prüfungen, den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Die digitale Barrierefreiheit ist ebenfalls ein wachsender Faktor: Plattformen müssen screenreader‑kompatibel sein, sonst bleibt die Maßnahme ineffektiv. Für Schulen gilt, dass Lehrkräfte oft nicht ausreichend geschult sind, wodurch die Umsetzung brüchig bleibt. Universitäten hingegen haben häufig spezialisierte Stellen, die den Prozess begleiten, doch die dezentrale Struktur führt zu Intransparenz. Der geplante Standardkatalog 2025 soll hier Abhilfe schaffen, indem er klare Vorgaben liefert. Bis dahin ist es entscheidend, die eigenen Rechte zu kennen und aktiv nach Unterstützung zu fragen. Letztlich ist der Nachteilsausgleich ein Mittel, das Chancengleichheit nicht nur theoretisch, sondern praktisch ermöglicht.

Mischa Decurtins

Es ist unabdingbar, dass jede Einrichtung ihre moralische Pflicht gegenüber beeinträchtigten Lernenden erfüllt weil ethische Grundsätze kein optionales Add‑On darstellen

Yanick Iseli

Zweifellos, die moralische Verpflichtung ist nicht optional; sie erfordert jedoch, dass jede Hochschule, jede Schule, jede Verwaltung – ganz gleich welcher Größe – konkrete, messbare Maßnahmen implementiert, um sicherzustellen, dass die Prinzipien der Inklusion tatsächlich Realität werden;

Ulrich Sander

Der Weg zum Ausgleich fühlt sich oft wie ein Drahtseilakt an, aber mit der richtigen Unterstützung kann man wirklich durchatmen 😊. Ein gutes Attest ist das Fundament, und ein freundliches Gespräch mit der KIS macht den Rest leichter 😌. Nicht vergessen: Frühzeitig planen, dann hat man mehr Spielraum für Anpassungen!

Nick Ohlheiser

Absolut, das Timing ist entscheidend; je früher man alle Unterlagen zusammenstellt, desto mehr Raum bleibt für sinnvolle Anpassungen, und das reduziert den Stress enorm, gerade in Prüfungsphasen.

Lieve Leysen

Ich sehe das Ganze ganz ganz entspannt 🙂. Wenn alle Beteiligten offen kommunizieren, können wir gemeinsam Lösungen finden, die allen gerecht werden 🙏.

Brecht Dekeyser

jo, voll easy wenn ma einfach sagt was man braucht, sonst bleibt alles im Kopf rum 😂.

Julia Wooster

Es ist schlichtweg empörend, dass trotz klarer gesetzlicher Vorgaben noch immer so viel Bürokratie im Weg steht. Die Betroffenen werden zu Fußnoten im System, und das ist inakzeptabel. Wir müssen sofort handeln, sonst wird das Vertrauen in die Bildungseinrichtungen weiter erodieren.

Herbert Finkernagel

Die Behauptung, dass die Bürokratie allein für Verzögerungen verantwortlich ist, übersieht die strukturellen Interessenkonflikte, die in vielen Institutionen verborgen bleiben und gezielt Reformen verhindern.

Timon Ostertun

Vielleicht ist der ganze Aufwand gar nicht so schlimm, wie alle meinen.

Markus Paul

Doch gerade weil es simpel erscheint, übersieht man die tiefen systemischen Probleme.