Teleskop-Vergrößerungskalkulator

Eingabedaten

Ergebnisse

Viele Hobby-Astronomen fragen sich, ob ein Vergrößerungsfaktor von 50‑mal oder sogar 100‑mal bei ihrem Teleskop sinnvoll ist. Die Antwort hängt von mehreren Faktoren ab: die Größe des Objektivs, die lichtschwachen Bedingungen in Österreich, das beobachtete Ziel und das verwendete Okular. In diesem Beitrag werfen wir einen genauen Blick auf die Vor‑ und Nachteile beider Vergrößerungen, zeigen, wo die Grenzen liegen und geben praxisnahe Tipps, damit Sie das Optimum aus Ihrem Teleskop herausholen.

Was ist Vergrößerung beim Teleskop?

Teleskop ist ein optisches Instrument, das Licht von weit entfernten Himmelsobjekten sammelt und vergrößert, sodass Details sichtbar werden, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Die Vergrößerungsfaktor gibt an, um wie viel das Bild des Objektes im Vergleich zum natürlichen Blickwinkel vergrößert wird. Er entsteht aus dem Verhältnis von Brennweite des Okulars zur Brennweite des Objektivs (oder Hauptspiegels):

Vergrößerung = Brennweite des Objektivs / Brennweite des Okulars

Ein kurzer Okular (z. B. 10 mm) vor einem 1000 mm Objektiv liefert 100‑fache Vergrößerung, während ein 20 mm‑Okular nur 50‑fach vergrößert.

Wie hängen Objektiv, Okular und Brennweite zusammen?

- Objektiv (oder Hauptspiegel): sammelt das Licht und bestimmt die Lichtstärke (gemessen in Millimetern Apertur).

- Okular: vergrößert das Bild, das vom Objektiv erzeugt wird. Kurze Okulare = höhere Vergrößerung, aber dunkleres Bild.

- Brennweite: Abstand zwischen Linse/Spiegel und Fokuspunkt. Längere Brennweite des Objektivs erhöht das potenzielle Vergrößerungsmaximum.

Die klassische Faustregel lautet: Maximale sinnvolle Vergrößerung = 2 × Apertur (in Millimetern). Ein 80 mm‑Objektiv sollte also nicht über 160‑fach vergrößern.

Praktische Grenzen - Bildhelligkeit, Auflösung und Sichtfeld

| Apertur (mm) | Max. Vergrößerung (faust) | Empfohlenes Sichtfeld bei 50x | Empfohlenes Sichtfeld bei 100x |

|---|---|---|---|

| 80 | 160 | 0,7° | 0,35° |

| 100 | 200 | 0,55° | 0,27° |

| 130 | 260 | 0,42° | 0,21° |

Bei zu hoher Vergrößerung wird das Bild nicht nur dunkler, sondern auch körniger - das sogenannten „Seeing“‑Limit der Atmosphäre wird sichtbar. In den Alpenregionen Österreichs kann das Seeing bei klaren Nächten bei etwa 1‑2 Bogensekunden liegen, was praktisch bedeutet, dass Vergrößerungen über 100‑fach selten scharf bleiben.

50× vs. 100× - Vor‑ und Nachteile im Vergleich

| Kriterium | 50× | 100× |

|---|---|---|

| Bildhelligkeit | Heller, geeignet für schwache Nebel und Galaxien | Dunkler, erfordert große Apertur und dunklen Himmel |

| Sichtfeld | Breiter (0,5‑0,7°), leichteres Finden von Objekten | Sehr eng (0,2‑0,3°), Bedarf genauer Nachführung |

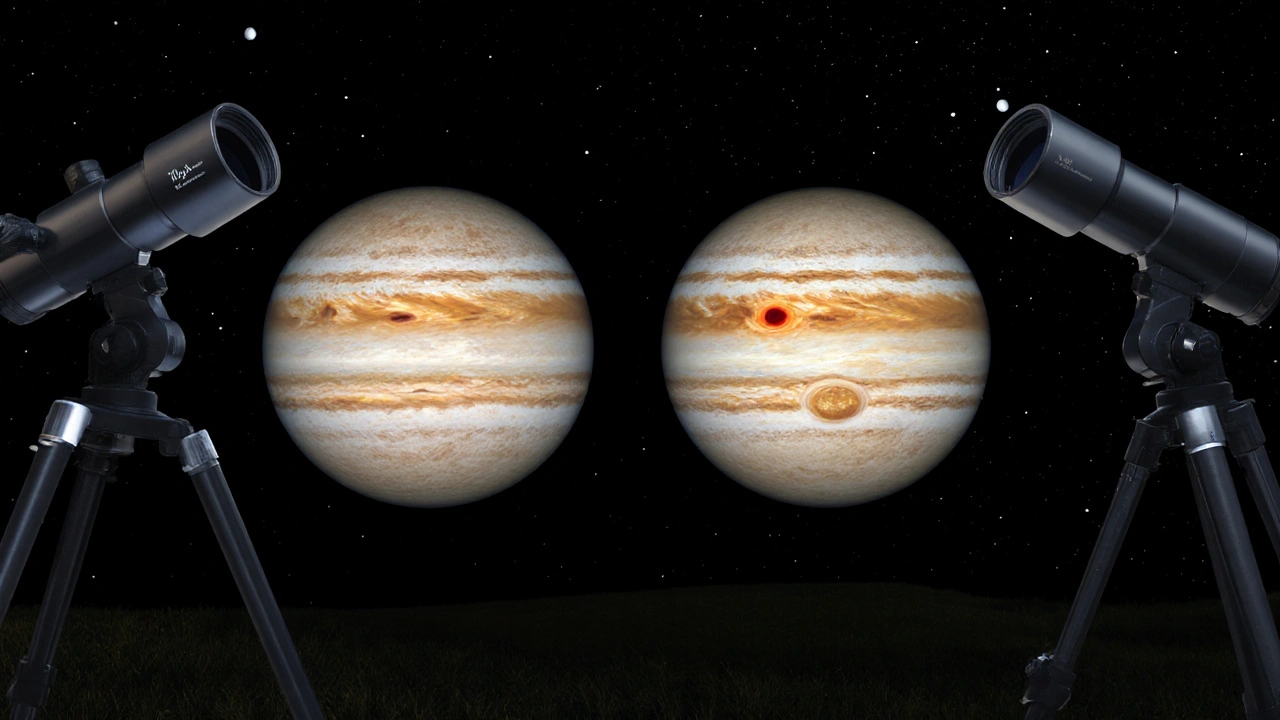

| Ideal für | Planeten, Mond, offene Sternhaufen, Doppelsterne | Feine Strukturen auf Planeten (z. B. Jupitermonde), detailreiche Mondkrater |

| Risiko | Weniger Detailverlust, aber geringe Auflösung für feine Strukturen | Über‑Magnifizierung, Bildrauschen, schwieriger Fokus |

Für die meisten Einsteiger‑ und Fortgeschrittenen‑Beobachter in Österreich ist 50× die praktischere Wahl. 100× kann lohnend sein, wenn Sie ein Teleskop mit mindestens 150 mm Apertur besitzen und in einem dunklen, hochgelegenen Beobachtungsgebiet (z. B. Großglockner‑Region) arbeiten.

Welche Teleskoptypen profitieren von hoher Vergrößerung?

- Reflektor (Dobson‑Teleskop): Große Spiegel (150‑300 mm) liefern genug Licht für 100×, sind aber schwerer zu nachführen.

- Refraktor: Bessere Bildkonsistenz, aber begrenzte Apertur; 80‑mm‑Modelle eignen sich eher für 50×.

- Kreuzteleskop (Schmidt‑Cassegrain): Kompakt, lange Brennweite, ermöglichen hohe Vergrößerungen bei moderater Apertur.

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Qualität des Okulars. Premium‑Okulare (z. B. UHC, Nagler) reduzieren Farbfehler und erhöhen den Kontrast, was besonders bei 100× entscheidend ist.

Tipps für die Auswahl der Vergrößerung in Österreich

- Bewerten Sie die Lichtverschmutzung vor Ort (z. B. Light‑Pollution‑Map). In städtischen Gebieten ist 50× meist das Maximum.

- Wählen Sie die Apertur passend zu Ihrem Budget: 80‑mm‑Refraktor für Einsteiger, 130‑mm‑Dobson für ambitionierte Beobachter.

- Investieren Sie in ein gutes 10‑mm‑Okular für 100×, aber testen Sie zuerst mit einem 20‑mm‑Okular.

- Nutzen Sie eine Nachführung (Motor oder Hand‑Tracking), wenn Sie häufiger 100× einsetzen wollen.

- Berücksichtigen Sie Ihre Beobachtungsziele: Für Mond‑ und Planetenaufnahmen ist 100× attraktiv, während Nebel und Galaxien besser mit 50× beobachtet werden.

Häufige Fehler beim Einsatz hoher Vergrößerung

- Zu dunkles Bild: Verlieren Sie Details, weil das Okular zu kurz ist für die vorhandene Apertur.

- Falsche Nachführung: Bei 100× verliert das Objekt schnell das Sichtfeld.

- Unpassende Okularqualität: Billige Okulare erzeugen Chromatische Aberration, die bei hoher Vergrößerung stark auffällt.

- Ignorieren des Seeing‑Limits: Selbst das beste Teleskop kann bei schlechtem Wetter keine zusätzlichen Details zeigen.

Vermeiden Sie diese Stolperfallen, indem Sie vor dem Kauf einen Test mit Leihgeräten durchführen oder in einem Fachgeschäft verschiedene Okulare ausprobieren.

Checkliste für den Kauf eines Teleskops mit 50×/100× Vergrößerung

- Apertur mindestens 80 mm für 50×, idealerweise 130 mm + für 100×.

- Qualitäts‑Okulare (10 mm für 100×, 20‑25 mm für 50×).

- Stabile Montierung - Altazimut für 50×, äquatoriale Nachführung für 100×.

- Prüfen Sie das Lichtverschmutzungslevel Ihres Beobachtungsortes.

- Falls Sie Bilder aufnehmen wollen, ergänzen Sie eine Barlow‑Linse (2×‑Vergrößerung).

Fazit - Wann lohnt sich 100×?

Wenn Sie ein großes Objektiv besitzen, an dunklen, klaren Standorten in den Alpen unterwegs sind und vor allem Planeten‑Details oder Mondkrater analysieren wollen, kann 100‑fache Vergrößerung lohnend sein. Für den Alltag, Mond‑ und Planetenbeobachtung unter durchschnittlichen Bedingungen sowie für Deep‑Sky‑Objekte ist 50‑fache Vergrößerung die robustere und angenehmere Wahl.

Wie berechne ich die maximale Vergrößerung für mein Teleskop?

Multipliziere die Apertur (in mm) mit dem Faktor 2. Ein 80‑mm‑Objektiv liefert theoretisch bis zu 160‑fach, praktisch jedoch etwa 100‑fach bei gutem Seeing.

Welches Okular ist ideal für 50× Vergrößerung?

Ein 20‑mm‑Okular bei einem 1000‑mm‑Objektiv liefert 50‑fach. Achten Sie auf eine hochwertige Vergütung (z. B. UHC), um Farbsäume zu minimieren.

Muss ich bei 100× eine motorisierte Nachführung verwenden?

Für kurze Beobachtungszeiten reicht oft Hand‑Tracking, doch bei Detailaufnahmen oder längeren Sitzungen ist eine Motor-Nachführung fast unverzichtbar.

Wie beeinflusst die Lichtverschmutzung die Wahl der Vergrößerung?

In lichtverschmutzten Gebieten (z. B. Wien) wird das Bild bei 100× schnell zu dunkel. Dort empfiehlt sich 50× oder sogar weniger, um ein helles, erkennbares Bild zu erhalten.

Kann ich mit einem 70‑mm‑Refraktor trotzdem 100× erreichen?

Theoretisch ja (70 mm × 2 ≈ 140 ×), aber das Bild wird bei 100× sehr lichtschwach und verrauscht. Ein größerer Spiegel oder ein lichtstarkes Okular sind besser.

12 Kommentare

Timon Ostertun

Ein 100‑faches Okular ist nur ein teurer Spielzeugschalter.

Markus Paul

Man könnte behaupten, dass das bloße Vergrößern den Blick nicht vertieft, vielmehr die Klarheit trübt.

Die wahre Kunst liegt im Gleichgewicht zwischen Apertur und Atmosphäre.

Stefanie Barigand

Wenn wir den Himmel über Mitteleuropa beobachten, ist jede Lichtquelle ein kostbares Geschenk der Natur.

Die Debatte um 50‑mal versus 100‑mal Vergrößerung ist nicht nur technisch, sondern auch kulturell behaftet.

Ein zu starkes Okular verwandelt den funkelnden Sternenhimmel in ein dumpfes Schattenbild.

Unsere Alpen bieten nachts oft ein Seeing von ein bis zwei Bogensekunden – ein limit, das keine Technik überlisten kann.

Daher ist es töricht zu glauben, dass ein 100‑faches Objekt alle Details enthüllen wird.

Die klassische Faustregel, das Doppelte der Apertur, bleibt die zuverlässigste Leitlinie.

Ein 80‑mm‑Refraktor erreicht bei guten Bedingungen etwa 150‑fache Vergrößerung, doch das Bild wird schnell bleich.

Nur ein Dobson mit 200‑mm‑Spiegel kann das Potential von 100‑fach erreichen, und das nur bei dunklen, klaren Nächten.

Die Qualität des Okulars ist dabei ebenso entscheidend wie die Festigkeit der Montierung.

Ein Premium‑Okular reduziert chromatische Aberration, die bei hoher Vergrößerung besonders störend ist.

Zudem erfordert das enge Sichtfeld bei 100× eine präzise Nachführung, sonst verliert das Objekt rasch den Fokus.

Für die meisten Hobbyastronomen in den städtischen Regionen Österreichs bleibt 50× die praktischste Wahl.

Es erlaubt ein helles Bild, ein weites Feld und erleichtert das Auffinden von Nebeln und Galaxien.

Wer jedoch in den abgelegenen Gebirgsregionen wie der Großglockner‑Höhe arbeitet, kann die Vorteile von 100× auskosten.

Doch selbst dort sollte man das Seeing berücksichtigen und nicht über die Grenzen der Atmosphäre hinausgehen.

Zusammenfassend gilt: Vergrößerung ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, das mit Bedacht eingesetzt werden muss.

Hayden Kjelleren

Die erschöpfende Kälte der Berge spiegelt sich im eigenen Atem, während das Teleskop seine Stimmen flüstert.

Hanna Kim

Lass dich nicht vom dunklen Himmel entmutigen! Jeder Blick durch das Okular ist ein Schritt näher zur Erkenntnis.

Gemeinsam können wir das Beste aus jedem klaren Abend herausholen.

Alexandra Schneider

Ich find das super wichtig das jeder ein gutes Teleskop kriegen soll.

Maximilian Erdmann

Wow, das ist ja mal ein mega Text 🙄

Rolf Jahn

Klar, 100x, weil wir ja nichts Besseres zu tun haben.

Kristian Risteski

Ey, warum nich einfach mal das Seeing chillen und dann gucken wos passiert.

Günter Rammel

Ein guter Ansatz ist, zuerst das Seeing am Standort zu messen – ein 2‑Bogensekunden‑Seeing ist bereits ein starker Indikator dafür, dass 100× kaum Nutzen bringt.

Falls das Seeing besser ist, investiere zuerst in ein hochwertiges 10‑mm‑Okular und ein stabiles Äquinoktial-Tracking, bevor du eine Barlow‑Linse kaufst.

Denke daran, dass die Montierung das schwächste Glied ist; ein wenig Nachführungssoftware kann das Bild bei 100× deutlich stabilisieren.

Thomas Lüdtke

lol meine Teleskop ist zufried.

Nadja Blümel

Vielleicht wäre ein bisschen mehr Pflege sinnvoll.