Was ist eigentlich ein Zentralabitur?

Beim Zentralabitur werden alle schriftlichen Prüfungsaufgaben für das Abitur nicht von den eigenen Klassenlehrern, sondern von einer landesweiten Behörde erstellt. Das bedeutet: Ein Lehrer in Hamburg und einer in München bekommen dieselben Aufgaben für Mathe, Deutsch oder Englisch. Diese Aufgaben werden von einer zentralen Kommission aus ausgewählten Lehrern entwickelt, die extra nicht in diesem Jahr einen Abiturkurs unterrichten - um Konflikte zu vermeiden. Danach werden die Aufgaben mehrfach geprüft, angepasst und erst dann veröffentlicht. In 15 der 16 deutschen Bundesländer läuft das so. Nur in Rheinland-Pfalz bleibt es beim alten System.

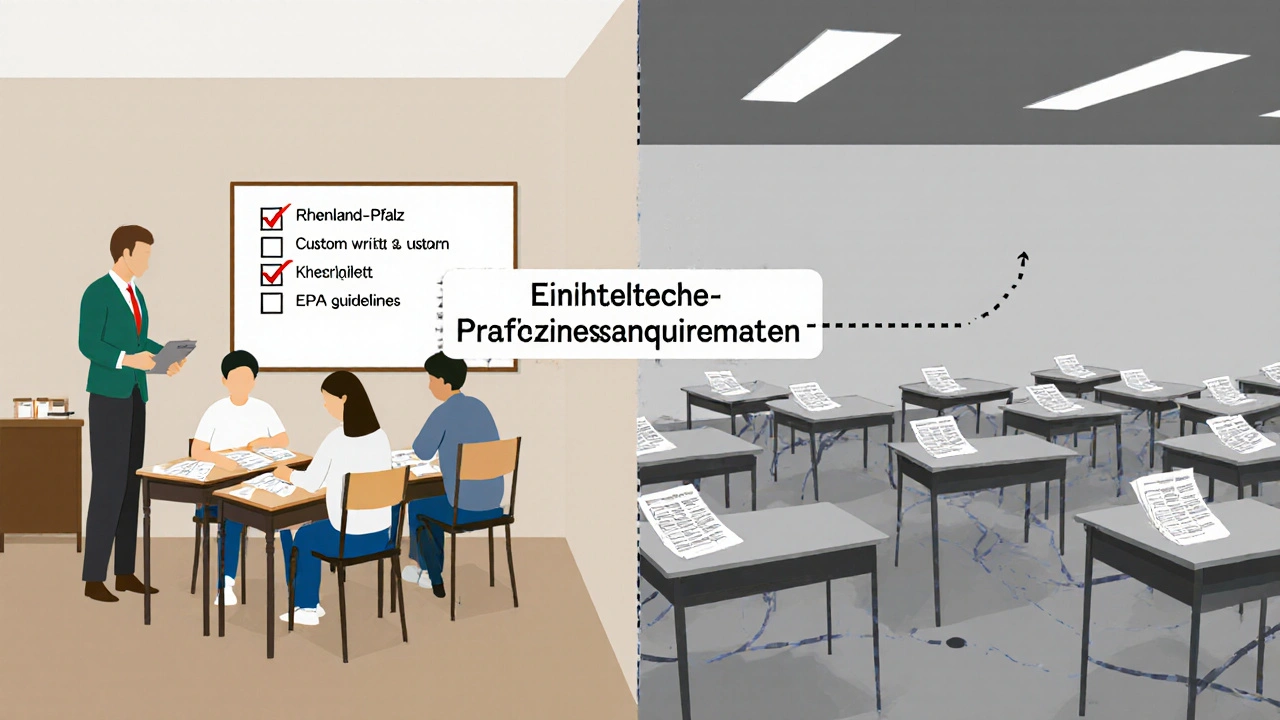

Wie funktionieren dezentrale Prüfungen?

In Rheinland-Pfalz erstellen die Kurslehrer selbst die Prüfungsaufgaben. Sie müssen sich aber an strenge bundesweite Regeln halten: die Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA). Diese Vorgaben legen fest, welche Themen dran kommen dürfen, wie schwer die Aufgaben sein dürfen und wie viele Punkte man für welche Lösung bekommt. Ein Fachberater prüft dann die Vorschläge der Lehrer, ob sie diesen Regeln entsprechen. Es gibt also keine landesweite Aufgabensammlung, aber trotzdem einheitliche Standards. Das System ist älter, flexibler - und wird oft als persönlicher empfunden.

Wo genau gibt es Zentralabitur - und wo nicht?

Die meisten Bundesländer haben das Zentralabitur komplett eingeführt: Alle drei oder vier schriftlichen Prüfungen werden landesweit einheitlich gestellt. Das gilt für Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Sachsen. Aber es gibt Nuancen. In Berlin, Brandenburg und Hamburg gibt es nur teilweise Zentralabitur. Hier werden nur die Kernfächer - Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch - zentral geprüft. Alle anderen Fächer, wie Geschichte, Biologie oder Kunst, bleiben dezentral. In Bremen und Schleswig-Holstein wird sogar nur auf bestimmten Anforderungsniveaus zentral geprüft. Das heißt: Wer im Leistungskurs ist, bekommt zentrale Aufgaben. Wer im Grundkurs ist, könnte noch immer eine Aufgabe vom eigenen Lehrer bekommen.

Warum sind Kernfächer immer zentral?

Deutsch, Mathematik und die ersten Fremdsprachen gelten als die Grundpfeiler der Allgemeinbildung. Deshalb werden sie in fast allen Bundesländern zentral geprüft - egal ob das Land sonst dezentral oder zentral arbeitet. Der Grund ist einfach: Diese Fächer sind die wichtigsten für die Hochschulzulassung. Wenn ein Student in Berlin mit einem Mathe-Abitur von 1,2 nach Hamburg kommt, soll die Note genauso viel wert sein wie ein Mathe-Abitur aus München. Ohne zentrale Prüfungen in diesen Fächern wäre das nicht möglich. Es geht um Vergleichbarkeit. Wenn du dich für ein Medizinstudium bewirbst, will die Uni wissen: Hat dieser Schüler wirklich das gleiche Niveau wie der andere? Zentrale Prüfungen in Kernfächern sorgen dafür, dass die Note nicht vom Zufall des Lehrers abhängt.

Wie viele Prüfungen gibt es wirklich?

Die Anzahl der Prüfungen variiert leicht von Land zu Land. In den meisten Bundesländern schreibt man drei oder vier schriftliche Arbeiten. Dazu kommt mindestens eine mündliche Prüfung - manchmal zwei. Insgesamt also vier oder fünf Prüfungen pro Abiturient. Aber es gibt Regeln: Mindestens zwei der Fächer müssen auf erhöhtem Anforderungsniveau sein. Und alle drei Aufgabenfelder müssen vertreten sein: Sprache, Gesellschaft und Naturwissenschaft. Außerdem müssen mindestens zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache und Mathematik dabei sein. Das ist bundesweit verbindlich. Ob du jetzt in Thüringen oder Schleswig-Holstein deine Abiturprüfung machst - diese Struktur bleibt gleich.

Wie wird die Qualität gesichert?

Ein zentrales System braucht starke Kontrollen. In Hessen gibt es zum Beispiel eine dritte Korrektur: Nachdem zwei Lehrer die Arbeiten korrigiert haben, wird eine dritte Person von außerhalb der Schule die Arbeit erneut bewerten. Das ist teuer, aber es verhindert, dass ein Lehrer zu streng oder zu nachsichtig ist. In Bremen gibt es das nicht. Dort beschränkt man sich auf die Erst- und Zweitkorrektur. Auch die Aufgabenstellung ist anders kontrolliert: In Baden-Württemberg werden die Aufgaben von den Regierungspräsidien erstellt - und die holen sich Vorschläge von Schulen ein, die nicht im Abiturjahr sind. In seltenen Fällen, wie bei IT im Technischen Gymnasium, darf ein Lehrer mit Kursvorbereitung trotzdem eine Aufgabe einreichen - weil es einfach zu wenig Fachleute gibt. Das zeigt: Auch im Zentralabitur gibt es keine perfekte Einheitlichkeit, sondern pragmatische Lösungen.

Wie entstehen die Aufgaben?

Es ist kein Zufall, dass ein Zentralabitur in Mathe eine Textaufgabe über die Kosten eines Handyvertrags hat - oder in Biologie eine Frage zur DNA-Replikation. Die Aufgaben werden aus dem Lehrplan gezogen, aber nicht einfach kopiert. In vielen Ländern werden sogenannte Schwerpunktthemen veröffentlicht. Das sind Themen, die in diesem Jahr wahrscheinlich drankommen. Einige Länder, wie Niedersachsen, geben diese Themen schon zwei Jahre vorher bekannt. Das hilft den Schulen, sich gezielt vorzubereiten. Andere Länder nennen sie erst ein Jahr vorher. Das führt zu unterschiedlichen Vorbereitungsstrategien. Schüler in Bayern wissen also länger, worauf sie sich einstellen müssen als Schüler in Hamburg.

Wie hat sich das System entwickelt?

Das Zentralabitur wurde nicht plötzlich eingeführt. Es war ein langer Prozess. Hessen hat 2007 alles auf einmal umgestellt: Alle drei schriftlichen Prüfungen wurden gleichzeitig zentral. Bremen dagegen hat es in zwei Schritten gemacht: 2007 nur im Grundkurs, 2008 in den Leistungskursen - und nur für die Kernfächer. Die anderen Fächer blieben dezentral. Diese unterschiedlichen Wege sind für Bildungsforscher wie ein Experiment: Sie können sehen, wie sich Lehrer und Schüler anpassen - und ob sich die Notenverteilung verändert. In Hessen gab es nach der Umstellung eine kurzfristige Unsicherheit - Lehrer mussten sich umstellen, Schüler hatten weniger Kontrolle über die Prüfungsformate. In Bremen war der Übergang sanfter, weil die Veränderung schrittweise kam.

Was sind die Folgen für Schüler und Lehrer?

Ein Zentralabitur führt zu mehr Gleichheit - aber auch zu mehr Stress. Schüler fühlen sich oft weniger vorbereitet, weil sie nicht wissen, welche Aufgaben genau kommen. Sie lernen nicht mehr für den eigenen Lehrer, sondern für eine unsichtbare Behörde. Lehrer verlieren ein Stück Autonomie. Sie können nicht mehr eigene Schwerpunkte setzen oder Aufgaben anpassen, die gut zu ihrem Unterricht passen. Andererseits gibt es weniger Ungerechtigkeit: Ein Schüler, der in einer schwachen Schule in einer ländlichen Region sitzt, bekommt dieselbe Prüfung wie ein Schüler aus einem Gymnasium in Frankfurt. Die Note ist fairer. Die Forschung zeigt: In Ländern mit Zentralabitur gibt es weniger Unterschiede in den Abiturnoten zwischen städtischen und ländlichen Schulen.

Was bleibt unverändert - auch bei Zentralabitur?

Ob zentral oder dezentral: Die Gesamtqualifikation setzt sich immer aus zwei Teilen zusammen. Ein Teil ist die Leistung in der Qualifikationsphase - also die Noten aus den letzten zwei Jahren. Der andere Teil ist die Abiturprüfung. Beides wird gewichtet und ergibt die Endnote. Und das gilt für alle Bundesländer. Auch die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind überall gleich: Man muss mindestens 200 Punkte erreichen, mit mindestens ausreichenden Leistungen in allen Fächern. Und die Allgemeine Hochschulreife wird erst verliehen, wenn die Durchschnittsnote 4,0 oder besser ist. Das ist bundesweit fixiert. Das Zentralabitur ändert nicht, was man braucht - nur wie man es erreicht.

Warum ist Rheinland-Pfalz die Ausnahme?

Rheinland-Pfalz hat das Zentralabitur nie eingeführt - und will es auch nicht. Der Grund: Man hält das dezentrale System für qualitativ ebenbürtig. Die Lehrer sind gut ausgebildet, die EPA sind klar, und die Prüfungsverantwortung liegt bei denjenigen, die den Unterricht wirklich kennen. Es gibt weniger Bürokratie. Die Schüler lernen mit einem konkreten Lehrer, der ihre Stärken und Schwächen kennt. Und die Notenverteilung ist nicht anders als in anderen Ländern. Forscher haben geprüft: Die Durchschnittsnote im Abitur in Rheinland-Pfalz liegt genauso hoch wie im Bundesdurchschnitt. Es ist kein System, das schlechter ist - es ist einfach anders. Und es funktioniert.

12 Kommentare

Stephan Lepage

also ich find das zentralabitur total überflüssig ich hab doch meinen lehrer der weiß doch was ich kann wieso soll mir ein unfassbarer bürokrat aus frankfurt die aufgaben stellen das ist doch wie wenn du einem koch vorschreibst was er kochen muss

Erica Schwarz

ich find es total wichtig, dass die noten vergleichbar sind. mein bruder hat in bayern abitur gemacht und ich in berlin - ohne zentrale prüfungen in mathe und deutsch wär das gar nicht fair gewesen. ich hab mich gefühlt wie im sportwettbewerb, wo jeder andere bedingungen hat.

Harry Hausverstand

eigentlich ist es doch egal, ob zentral oder dezentral. wichtig ist, dass die EPA eingehalten werden. in rp hat man seit jahren stabile noten, keine panik, keine aufregung. die lehrer kennen ihre schüler. das ist menschlich. und das zählt mehr als irgendwelche statistiken.

Steffen Ebbesen

die meisten lehrer sind zu faul, um eigene aufgaben zu machen. deshalb kommt das zentralabitur. sie wollen einfach nur ihre stunden absitzen und dann abhauen. die schüler zahlen dafür mit stress. und die behörden? die haben kein besseres zu tun als bürokratie zu erfinden.

Oliver Sy

Die Einführung des Zentralabiturs ist ein Meilenstein in der standardisierten Bildungsgerechtigkeit. Durch die Eliminierung von Lehrer- und Schuleffekten wird die Validität der Leistungsmessung signifikant erhöht. Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) gewährleisten eine konsistente Qualitätskontrolle, die in der Hochschulrekrutierung unverzichtbar ist. Zudem reduziert das System die soziale Selektivität, wie zahlreiche Studien der BMBF belegen.

Stephan Brass

zentralabitur? nein danke. das ist nur eine art von kontrollwahn. wer sagt denn, dass ein lehrer in münchen nicht besser weiß, was seine schüler können? und warum müssen alle gleich sein? das ist kein industrieprodukt, das ist bildung!

Sven Schoop

Und wer kontrolliert die zentralen Aufgaben? Wer stellt sicher, dass die Kommission nicht auch wieder ihre eigenen Vorurteile einbringt? Und warum gibt es keine Transparenz bei der Auswahl der Themen? Ich finde es unverantwortlich, dass Schüler sich auf 'Schwerpunktthemen' vorbereiten müssen, die nicht einmal öffentlich dokumentiert sind! Das ist kein Bildungsprozess, das ist Manipulation!

Frank Wöckener

die lehrer in rp sind doch nicht dumm. die machen das schon richtig. und wenn die noten gleich sind, warum dann den ganzen aufwand? das ist nur geldverschwendung. und wer hat denn das zentralabitur erfunden? ein paar bürokraten, die nie einen schüler unterrichtet haben. pfft.

Markus Steinsland

Die dezentrale Prüfung ist ein veralteter Ansatz, der auf veralteten Pädagogikmodellen basiert. Die zentrale Steuerung ermöglicht eine objektive, datengestützte Evaluation, die den Anforderungen der digitalen Gesellschaft entspricht. Die Verzahnung von EPA und zentraler Aufgabenentwicklung reduziert den Einfluss von sozialen Ungleichheiten auf die Leistungsmessung. Dies ist kein Angriff auf die Lehrer, sondern eine Modernisierung der Bildungsinfrastruktur.

Rosemarie Felix

ach ja, und jetzt soll ich glauben, dass ein lehrer in rheinland-pfalz nicht so gut ist wie einer in baden-württemberg? das ist doch lächerlich. meine tante ist lehrerin da und die macht die besten prüfungen. die haben doch kein geld für teure büros, also müssen sie es einfach besser machen.

Markus Fritsche

wenn man bedenkt, dass wir alle in einer gesellschaft leben, wo man sich gegenseitig verstehen muss, dann ist es doch logisch, dass die grundlagen gleich bewertet werden. ob du in der eifel oder in hamburg bist - wenn du mathe kannst, soll das zählen. das ist nicht kalt, das ist fair. und wer sagt, dass lehrer nicht auch menschen sind? die wollen doch nur, dass ihre schüler was draufhaben.

Koen Punt

Die dezentrale Prüfungsarchitektur in Rheinland-Pfalz ist ein paradigmatisches Beispiel für die Persistenz von pre-industriellen Bildungsmodellen in einer postmodernen Wissensgesellschaft. Die Verzicht auf zentrale Validierungskriterien führt zu einer latenten epistemischen Instabilität, die die internationale Vergleichbarkeit der Qualifikationen systematisch untergräbt. Die EPA sind lediglich ein formalistischer Fassade, da die tatsächliche Prüfungsqualität stark von individuellen Lehrerkompetenzen und institutionellen Ressourcen abhängt. Dies ist kein Gleichheitsprinzip, sondern eine strukturelle Diskriminierung der Schüler in ländlichen Regionen, die keinen Zugang zu qualitativ hochwertigen Lehrkräften haben.