Was ist LRS und Dyskalkulie wirklich?

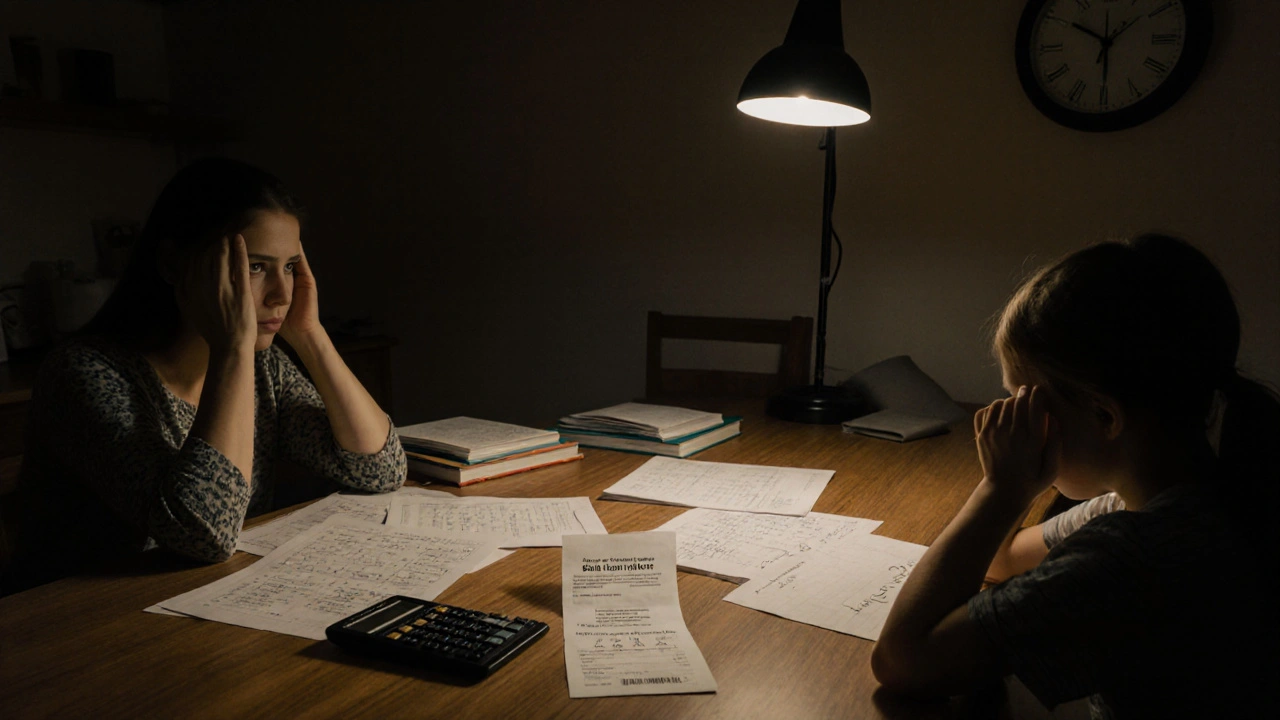

Vielleicht hast du schon mal von einem Kind gehört, das trotz guter Noten in anderen Fächern bei Mathe völlig verzweifelt oder ständig falsch schreibt, obwohl es sich so sehr bemüht. Das ist nicht Faulheit. Das ist nicht Dummheit. Das ist LRS oder Dyskalkulie.

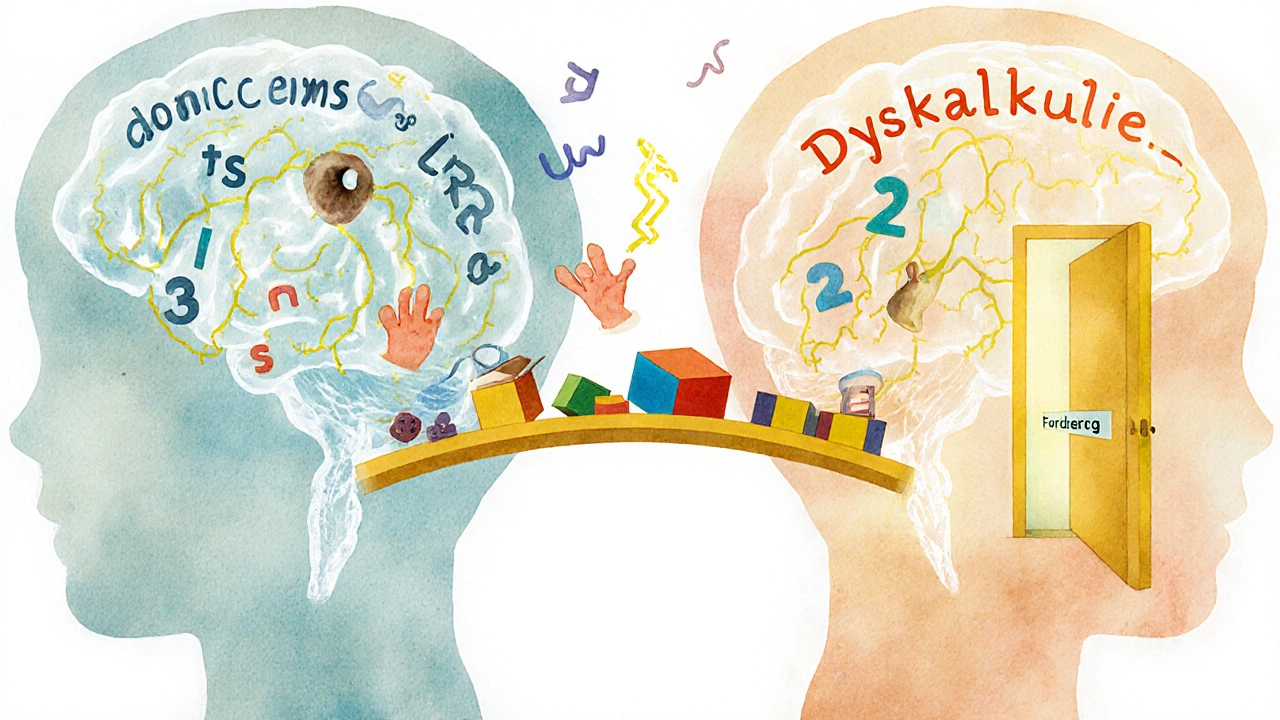

LRS, also Lesee- und Rechtschreibstörung, bedeutet, dass ein Kind Schwierigkeiten hat, Wörter richtig zu lesen oder zu schreiben - trotz normaler oder sogar hoher Intelligenz. Es verwechselt Buchstaben, vergisst Silben, kann Laute nicht richtig zuordnen. Dyskalkulie ist die Rechenstörung: Kinder verstehen Zahlen nicht als Mengen, sie merken sich Rechenregeln wie auswendig gelernte Fakten, aber ohne Verständnis. Ein Kind mit Dyskalkulie kann 3 + 4 rechnen, aber nicht erkennen, dass drei Äpfel plus vier Äpfel sieben Äpfel ergeben. Beide Störungen sind neurobiologisch bedingt. Sie haben nichts mit mangelnder Anstrengung zu tun.

Wie wird LRS oder Dyskalkulie diagnostiziert?

Ein Lehrer kann nicht einfach sagen: „Du hast Dyskalkulie.“ Das ist wichtig. Nur Kinder- und Jugendpsychiater oder approbierte psychologische Psychotherapeuten dürfen eine offizielle Diagnose stellen - nach ICD-10 oder ICD-11. Schulen können nur eine „schulische Feststellung“ machen: „Das Kind zeigt deutliche Anzeichen von Rechen- oder Schreibschwierigkeiten.“

Die Diagnose dauert oft Monate. Die durchschnittliche Wartezeit nach ersten Anzeichen liegt bei 11,3 Monaten. Warum? Weil es nicht genug Fachkräfte gibt. In vielen Bundesländern gibt es nur ein oder zwei Psychologen, die für ganz eine Region zuständig sind. Und die Kinder warten. In der Zeit verlieren sie das Vertrauen in sich selbst.

Wichtig: Nicht jedes Kind, das schlecht rechnet, hat Dyskalkulie. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zeigte: 32,4 Prozent der Kinder, die als dyskalkulieverdächtig eingestuft wurden, litten nur unter unzureichender Förderung. Das heißt: Manche Kinder brauchen einfach mehr Zeit, bessere Erklärungen, andere Übungen - kein Medikament, keine Diagnose.

Welche Nachteilsausgleiche gibt es?

Ein Nachteilsausgleich ist kein Bonus. Er ist ein Recht. Er gleicht die Benachteiligung aus, die durch die Störung entsteht. In der Praxis bedeutet das:

- Verlängerte Zeit bei Klassenarbeiten - oft 20 bis 30 Prozent mehr

- Vorlesen der Aufgaben durch eine Lehrkraft

- Verwendung von Rechtschreibprogrammen oder -hilfen (z. B. Text-to-Speech-Software)

- Abschaffung von Punktabzug bei Rechtschreibfehlern in Fächern wie Geschichte oder Biologie

- Keine Benotung von Rechenfehlern bei Textaufgaben, wenn das Verständnis der Aufgabe stimmt

Doch hier liegt das Problem: Jedes Bundesland macht das anders. In Bayern gibt es klare Regeln im Erlass vom 27.09.2018. In Baden-Württemberg gilt die Verwaltungsvorschrift vom 22.08.2008. In einigen Ländern ist der Nachteilsausgleich selbst bei Diagnose nicht automatisch. Einige Lehrer wissen nicht, was sie tun sollen. Eine Umfrage der Universität Tübingen ergab: 18,7 Prozent der Lehrkräfte berichteten von völlig unklaren Regelungen in ihrem Bundesland.

Wie wird gefördert - in der Schule und außerhalb?

In der Schule sollte Förderung nicht nur „wenn Zeit ist“. Sie muss strukturiert sein. Für Dyskalkulie bedeutet das: Zahlen als Mengen begreifen. Mit Steinen, mit Fingern, mit Bildern. Mit Alltagsbeispielen. Kinder lernen nicht durch Auswendiglernen, sondern durch Verstehen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt eine multisensorische Methode: Sehen, Hören, Anfassen - alles gleichzeitig.

Bei LRS funktioniert das mit phonologischen Trainings. Ein bekanntes Programm ist „Hören, lauschen, lernen“ (HLL) von der Universität Frankfurt. Eine Metaanalyse aus 2022 zeigte: 78,3 Prozent der Grundschulkinder, die dieses Programm durchliefen, verbesserten ihre Rechtschreibung signifikant.

Aber: Die Schule allein reicht oft nicht. Eine Umfrage der Zeitschrift „Eltern“ ergab: 54,7 Prozent der Eltern müssen private Förderung bezahlen. Warum? Weil die Schulen nicht genug Zeit haben. Der durchschnittliche Förderzeit pro Woche liegt bei nur 27 Minuten - dabei empfehlen Experten mindestens 60 Minuten. Und die Kosten? Eine 45-minütige Therapiestunde kostet zwischen 60 und 120 Euro. Im Jahr summiert sich das auf durchschnittlich 1.850 Euro. Für viele Familien ist das eine große Belastung. 23,8 Prozent der Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen geben an, dass sie sich die Therapie kaum leisten können.

Was läuft schief in den Schulen?

Fast alle Lehrerausbildungspläne der Bundesländer enthalten Module zu LRS und Dyskalkulie. Doch 76,4 Prozent der Grundschullehrer fühlen sich unzureichend vorbereitet. Warum? Weil die Ausbildung oft theoretisch bleibt - keine Praxis, keine Übungen, keine realen Fallbeispiele. Und dann kommt der Alltag: 30 Kinder in einer Klasse, 20 Stunden Unterricht pro Woche, keine Zeit für individuelle Förderung.

Die personelle Lage ist katastrophal. In Brandenburg arbeitet ein Sonderpädagoge durchschnittlich für 14,7 Schulen. Das bedeutet: Er kann nicht regelmäßig vorbeikommen. Keine Kontinuität. Keine Beziehung zu den Kindern. Keine echte Förderung.

Und trotzdem: 68,2 Prozent der Eltern, die im Forum des Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie antworteten, berichteten von positiven Erfahrungen - wenn die Lehrkräfte geschult waren und Zeit hatten. Es funktioniert. Aber nur, wenn man es richtig macht.

Was ändert sich jetzt? Neue Entwicklungen ab 2024/25

Endlich gibt es Bewegung. Die Kultusministerkonferenz hat am 8. Juni 2023 bundesweit einheitliche Standards für die Diagnostik beschlossen. Ab dem Schuljahr 2024/25 gilt: Alle Schulen müssen standardisierte Screeningverfahren einsetzen. Kein Kind soll mehr warten, bis es völlig verzweifelt ist.

Die Bundesregierung hat 150 Millionen Euro für die sonderpädagogische Versorgung bereitgestellt. Ein Teil davon fließt in digitale Tools. Die App „Rechenschwäche ade“ von der TU München ist kostenlos und wird von 28,3 Prozent der Schulen genutzt. „Antolin“ von Cornelsen, kostenpflichtig, hat 22,1 Prozent Marktanteil. Digitale Hilfsmittel sind kein Ersatz für menschliche Förderung - aber sie können die Lücke füllen, wenn kein Therapeut da ist.

Experten prognostizieren: Bis 2030 werden 30 Prozent mehr Fälle diagnostiziert. Nicht, weil mehr Kinder betroffen sind. Sondern weil wir besser hinschauen. Weil wir endlich verstehen: LRS und Dyskalkulie sind keine Charakterschwächen. Sie sind Lernunterschiede - und sie sind behandelbar.

Was bleibt? Hoffnung - und Verantwortung

Die Langzeitstudie der Universität Potsdam aus 2023 hat einen klaren Befund: Wenn Kinder mit LRS oder Dyskalkulie früh und richtig gefördert werden, dann sind 82,4 Prozent der LRS-Kinder und 76,8 Prozent der Dyskalkulie-Kinder im Erwachsenenalter ohne signifikante Einschränkungen. Sie arbeiten. Sie studieren. Sie leben ein normales Leben.

Das ist kein Wunder. Das ist Bildungspolitik, die funktioniert. Es braucht nicht mehr Geld - es braucht mehr Weitblick. Es braucht nicht mehr Diagnosen - es braucht mehr Verständnis. Es braucht nicht mehr Schulen - es braucht mehr Lehrer, die wissen, wie sie mit diesen Kindern umgehen.

Ein Kind mit Dyskalkulie ist kein Mathe-Misserfolg. Es ist ein Kind, das anders lernt. Und das ist kein Problem. Das ist eine Chance - für die Schule, für die Gesellschaft, für uns alle.

13 Kommentare

Ulrich Sander

Ich hab das Gefühl, wir reden hier nicht über Kinder, sondern über eine gesellschaftliche Krankheit. 🤔 LRS und Dyskalkulie sind nicht 'nur' Lernstörungen - sie sind Spiegel unserer Bildungspolitik, die lieber auf Leistung als auf Verständnis setzt. Wir zwingen Kinder, in einem System zu überleben, das sie nicht versteht - und dann wundern wir uns, dass sie scheitern. 🌱 Es ist nicht ihre Schuld. Es ist unsere Versagen. Und wir verkaufen das als 'Förderung'.

Stefanie Barigand

Genau das ist der Punkt! Und jetzt kommt noch die 'Inklusion'-Propaganda, die uns sagt, wir sollen alle gleich behandeln - aber keine Ahnung haben, wie man das macht! 😤 Meine Tochter hat 30 % mehr Zeit bei Mathe - und die anderen Kinder kriegen trotzdem die gleichen Noten, als ob sie nichts verändert hätten! Das ist unfair! Und wer bezahlt die Therapie? Wir! Die Steuerzahler! 🤬

Nick Ohlheiser

Ich hab vor zwei Jahren meinen Sohn durch das HLL-Programm geschleppt… und es hat funktioniert. Nicht sofort. Nicht perfekt. Aber er schreibt jetzt wieder gerne. 🥹 Ich hab geweint, als er das erste Mal ohne Fehler 'Schokolade' geschrieben hat. Das ist kein Wunder. Das ist Liebe. Das ist Zeit. Das ist jemand, der sich wirklich hingibt. Und ja - es kostet Geld. Aber was ist dein Kind wert? 🫂

Timon Ostertun

Die ganze Diskussion ist Fake. Kinder lernen halt anders. Manche sind einfach dumm. Warum immer Diagnosen? Einfach mehr Üben. Fertig.

Niklas Lindgren

Ich hab in meiner Schulzeit auch immer falsch geschrieben. Und? Ich hab’s gelernt. Mit Zuckerguss und Zucht. Heute bin ich CEO. Was braucht man? Disziplin. Nicht irgendwelche Apps und Therapeuten. Deutschland verweichlicht seine Kinder. Das ist kein Fortschritt. Das ist Kapitulation. 🇩🇪💪

Herbert Finkernagel

Warte mal - 32,4 % der Kinder, die als dyskalkulieverdächtig gelten, haben nur schlechte Lehrer? Und du glaubst, das ist Zufall? Nein. Das ist systematisch. Die Lehrer werden von der Bildungsindustrie manipuliert. Die Psychologen verdienen Geld mit Diagnosen. Die Softwarefirmen verdienen mit Apps. Die Eltern zahlen. Wer profitiert? Nicht das Kind. Nicht die Schule. Die Wirtschaft. 🕵️♂️

Markus Paul

LRS ist eine Erfindung der Psychologen. Wie die Homosexualität früher. Irgendwann wird man sagen: 'Früher dachten sie, Kinder könnten nicht rechnen. Dabei war es nur… anders.'

Hanna Kim

Mein Kollege in der Grundschule hat letztes Jahr mit 5 Kindern mit Dyskalkulie gearbeitet - mit Steinen, mit Liedern, mit Körperbewegung. Kein Kind hat eine Diagnose. Keine App. Nur Liebe und Struktur. Und sie haben es geschafft. 🌟 Es braucht keine Milliarden. Es braucht Lehrer, die nicht aufgegeben haben.

Brecht Dekeyser

ich hab mal ne frau gesehen die ihrem sohn 2 jahre lang jeden abend rechenaufgaben mit legosteinen erklärt hat… er ist jetzt 16 und studiert ingenieurwesen. kein wunder. nur geduld. und stunden. und kein arschloch der sagt 'das ist nicht normal'. 💪🧠

Nessi Schulz

Die Studienlage ist eindeutig: Multisensorische Ansätze erhöhen die Erfolgsquote um 78 %. Doch die Umsetzung in Schulen bleibt unter 15 %. Der Grund: Keine personellen Ressourcen. Keine Fortbildung. Keine Priorität. Es ist kein Mangel an Wissen - es ist ein Mangel an politischem Willen. Und das ist tragisch.

Lieve Leysen

Ich komme aus Belgien, wo wir auch kämpfen… aber wir haben wenigstens ein nationales Förderprogramm, das Schulen unterstützt - und Eltern zahlen nur 10 € pro Monat. Warum ist das in Deutschland so schwer? 🤷♀️ Es ist nicht die Wirtschaft, es ist die Angst. Angst vor Veränderung. Angst vor Kosten. Angst davor, dass Kinder anders sind. Aber genau das ist doch das Schöne, oder?

Julia Wooster

Es ist erschreckend, wie schnell man hier alles politisiert. LRS ist keine soziale Gerechtigkeitsfrage - es ist eine medizinische Tatsache. Und wer das nicht versteht, hat keine Ahnung von Neurologie. Die Bundesregierung sollte nicht in Schulen intervenieren - sondern in die Ausbildung von Psychologen. Und zwar mit klaren, wissenschaftlichen Standards. Nicht mit Emotionen. Nicht mit Apps. Mit Forschung.

Hayden Kjelleren

Ich hab mal ne Lehrerin getroffen, die sagt: 'Ich hab keine Zeit für so was.' Ich hab sie gefragt: 'Und wenn dein Kind wäre?' Sie hat geschwiegen. Und ich hab geweint.